입시위주의 사고에서 벗어나 국제적 인식에서 제2외국어 교육을 봐야

지난해 2015학년도 대학수학능력시험에서 제2외국어/한문 영역에 응시한 학생 수는 63,225명으로, 전체 응시자 594,835명의 약 10.6%에 불과했다. 2014학년도 수능 또한 606,813명 가운데 60,209명이 응시해, 제2외국어/한문 영역은 수능 전체 응시생 중 10%만이 선택하고 있다.

이처럼 학생들로부터 제2외국어 과목이 외면 받는 현실에 대해, 교육계 일부에서는 ‘제2외국어 교육이 쇠퇴했다’고까지 표현하고 있다.

◇ 우리나라 제2외국어 교육과정의 역사

1945년 해방 이후 고등학교를 중심으로 한 제2외국어 교육은 교수요목기(1946-1954)부터 시작됐다. 교수요목기에는 제2외국어 교과로 독일어·프랑스어·중국어·러시아어가 선택 과목으로 도입·교육됐다. 이후 제1차 교육과정(1955)과 제2차 교육과정(1963)에서 제2외국어 교과는 ‘외국어 영역’에 포함됐다. 이에 1차 교육과정에서 독일어와 중국어가 교육과정 상에 편제됐으며, 2차 교육과정에서 프랑스어가 추가됐다. 그러나 제1·2차 교육과정 시기의 제2외국어 교과는 학교별 선택 과목으로 지정돼, 전면적인 제2외국어 교육이 실시됐다고 보기 어려웠다.

제3차 교육과정(1973)에 들어 외국어 영역은 제1외국어인 ‘영어 영역’과 ‘제2외국어 영역’으로 분리됐으며, 3차 교육과정과 제4차 교육과정(1981)시기 에스파니아어와 일본어 교과목이 추가·개설됐다. 이후 제5차 교육과정(1987) 시기에는 러시아어 교과목이 추가됐으며, 각 교과목이 Ⅰ과 Ⅱ로 나뉘었다.

제2외국어 교과는 제7차 교육과정(1997)에 들어 아랍어를 도입했으며, 2009 개정 교육과정에 따른 2011 교육과정에서 베트남어가 추가됐다. 또한 각 언어별로 회화·독해·작문 등의 심화 과목이 개설되며 교과목이 늘어났다.

7차 교육과정 당시 제2외국어 교과는 영어와 함께 외국어 과목군에 포함돼, 고등학교 2·3학년 시기에 각 교과목 중 2과목 이상을 이수해야 했다. 그러나 2009 개정 교육과정에서 제2외국어 교과는 기술·가정 등과 함께 생활 교양 교과 영역으로 분류됐으며, 이는 차후 실시될 2015 개정 교육과정에서도 유지될 예정이다.

위와 같은 변화를 거친 제2외국어 교과는, 대학 진학을 위한 시험에서 선택과목으로 반영되고 있다. 1981년부터 1992년까지 시행됐던 대학입학 학력고사에서는 필수 응시 과목이었던 영어와 함께 독일어·프랑스어·중국어·에스파냐어·일본어 중 1개 과목을 선택할 수 있었다. 이어 1994년부터 시행된 대학수학능력시험의 경우 초기에는 제2외국어 영역을 따로 두지 않았으나, 2001학년도 시험부터 제2외국어 영역을 선택과목으로 신설했다. 이는 2005학년도 시험부터 제2외국어/한문 영역으로 바뀌었으며, 2015년 현재 독일어·러시아어·베트남어·스페인어·아랍어·일본어·중국어·프랑스어와 한문 중 1개 과목을 선택해 응시할 수 있다.

◇ 학교현장에서의 제2외국어 교육

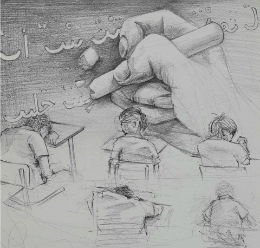

제2외국어 교과는 오랜 기간 교육돼오며 대학 입학시험의 한 영역을 차지하고 있는 교과이지만, 실제 학교현장에서의 제2외국어 교과목 수업은 정상적이라고 보기 어렵다. 일부 학생들에게 제2외국어 수업시간은 수면 보충 시간, 다른 부족한 과목을 위해 공부하며 자습하는 시간, 학급 친구와 친목을 다지는 시간으로 변질된 것으로 보인다. 이에 대해 지난해까지 서울 소재 고등학교에서 일본어를 가르쳤던 한 교사는 “필요와 흥미에 따라 열심히 임하는 학생도 있지만, 대다수 학생들은 주로 잠을 자거나 떠들며 수업을 듣지 않으려는 모습을 보였다”며 “이는 교사의 노력 여하에 따라 다소 달라질 수 있겠으나, 분명 한계가 있다”고 말했다.

수업을 듣는 학생들 또한 이러한 분위기에 대해 긍정적인 반응을 보이지는 않았다. 고등학교 2·3학년 때 중국어 수업을 들었다는 서울대학교 김우섭(불어교육·13) 씨는 “학생들이 (수업에 대한) 열의가 없는 경우가 많아 수업 진도를 제대로 나가기 어려웠다”고 말하며, “(제2외국어 수업으로 들을 수 있는) 언어의 선택 폭이 좁고, 수업 시간이 많이 확보되지 못한 것 역시 아쉬웠다”고 불만을 토로했다.

한편 우리학교 부설고등학교에서 독일어를 가르치는 권경희 교사는 수업 내적인 문제 뿐 아니라 제2외국어 교과가 교육과정 상에서 겪는 문제에 대해 밝혔다. 권 교사는 “현재 고등학교에서는 제2외국어 교과가 (‘외국어’ 영역이 아닌) ‘생활 교양’ 영역으로 편제돼, 아무래도 학교의 관심이 예전보다 덜하고 교육과정 운영에 있어 소외되는 것이 사실”이라며 “제2외국어 수업을 국어·영어·수학으로 대체하고 있는 학교도 많다”라고 지적했다.

이와 같이 제2외국어 수업이 학생과 학교로부터 외면받고 있는 상황에 대해, 우리학교 김석영(중국어교육) 교수는 “한 마디로 입시교육의 문제”라고 진단했다. 이어 김 교수는 “교육과정에서 제2외국어가 공부하지 않아도 되는 과목으로 전락했을 뿐만 아니라, 대학입시에서는 제2외국어 성적을 반영하는 대학이 적다. 그마저도 상대점수를 반영하기 때문에 학교현장에서는 가르치지도 않는 아랍어 등을 선택하는 수험생이 많아, 이러한 점들이 제2외국어 교육에 일종의 ‘쓰리 펀치’로 작용한 셈”이라고 그 원인을 설명했다.

제2외국어교육 정상화추진연합은 2015 개정 교육과정을 앞두고 공청회 등의 자리에서 제2외국어 교과가 생활 교양 영역으로 포함된 것에 대해 시정할 것을 요구했다. 그러나 지난해 9월 발표된 2015 문·이과 통합형 교육과정 총론 주요 사항(시안)에서는 여전히 제2외국어 교과가 생활 교양 영역에 편제돼 있다. 제2외국어교육 정상화추진연합은 대학의 관련 학과 교수와 제2외국어 교과 담당 교사로 구성돼 있다.

◇ 제2외국어 교육의 정상화를 위한 방안

비록 현재 학교현장에서의 제2외국어 교육은 파행을 보이고 있으나, 사회가 세계화·지구촌화되며 제2외국어 교육의 필요성은 계속해서 높아지고 있는 실정이다. 이에 대해 김 교수는 “외국어를 하나 더 익히는 것은 곧 하나의 다른 세계를 나의 영역에 받아들이는 의미가 있다. 제2외국어 학습은 단지 소통 도구를 하나 더 익히는 것뿐이 아닌, 다른 문화와 다른 세계관을 경험하는 것”이라며 제2외국어 교육의 필요성에 대해 역설했다.

이어 김 교수는 “입시 문제를 배제하고 본다면 제2외국어에 대한 학생과 학부모의 수요는 결코 다른 교과에 비해 낮지 않다. 외국어 교육이 기초 소양으로 인식될 수 있도록 제도적인 변화가 필요하며, 교육에 참여하는 개인들이 새로운 세계를 접하는 즐거움을 함께 누릴 수 있도록 수업을 만들어야 할 것”이라며 제2외국어 교육 정상화의 방향을 제시했다.

또한 우리학교 한상헌(불어교육) 명예교수는 “(지금과 같이 제2외국어 교육이 쇠퇴한 이유는) 제2외국어에 대한 국민의 인식 부족과, 그것을 옳게 계도하지 못한 교육부의 비정상화 등이 그 원인”이라며 “언어란 지식을 캐는 도구적 과목으로, 세상을 보는 눈이다. 이에 언어를 배우는 것은 곧 문화를 창달시키는 의의가 있으며, 또한 삶의 질을 향상시키는 역할을 한다”고 제2외국어의 필요성을 밝혔다. 이어 한 교수는 영어 외의 외국어를 등한시하는 지금의 교육현실에 대해 “(학생들을) 국제적인 무능아로 만드는 것”이라 비판하며, “제2외국어뿐 아니라 제3외국어까지도 학습하는 프랑스․독일 등과 같이 국제적인 수준으로 교육할 수 있도록 교육과정 수준의 개혁이 필요하다”고 주장했다.