‘패스트 패션’이란 표현을 들어본 적 있는가? 패스트 패션은 유행에 따라 소비자의 기호가 바로바로 반영되어 빨리 바뀌는 패션을 의미한다. 과거 오프라인 매장에서 시작되어 현재는 여러 온라인 쇼핑몰들을 통해 이루어지고 있는 패스트 패션. 이번 513호 섹션면에서는 패스트 패션의 역사와 영향, 그에 대응하는 소비 방식인 중고거래에 대해서 알아보았다.

◇ 오프라인부터 온라인까지 … 시대 변화와 함께해 온 패스트 패션

패스트 패션은 1990년대부터 등장한 개념으로, ▲자라 ▲H&M ▲포에버21 등의 브랜드들에 의해 오프라인을 중심으로 유행하기 시작했다. 이들은 5~6주 안에 의류가 디자인부터 시작해서 매장까지 도착할 수 있는 시스템에 더해, 고객의 반응에 빠르게 대응하는 시스템을 확립하였다. 특히 자라의 경우 연간 2~4회로 이루어지던 전통적인 시즌 기획에서 탈피해 연간 20개 이상의 컬렉션*을 운영하며 매장에 지속적으로 새로운 상품들을 등장시켰다. 이렇게 등장한 패스트 패션은 대중들이 비교적 저렴한 가격으로 최신 유행 스타일에 접근할 수 있는 전환점이 되었으며, 2000년대에 들어서는 소비자들의 구매습관을 다다익선, 신상품 중독으로 정착시켰다.

2010년대의 패스트 패션은 전자상거래를 기반으로, 1~2주 이내에 신상품을 제공하는 것을 사업 계획으로 삼아 소비자가 온라인 쇼핑몰을 통해 상품을 주문하면 빠르게 배송받을 수 있도록 배송 기간을 단축하는 것에 집중하였다. 이어, 2020년대는 ▲데이터 ▲AI 등의 기술을 활용해 향후의 패션 소비를 예측하기 시작했다. 글로벌 온라인 패션 쇼핑몰인 쉬인은 데이터를 통해 미래의 수요를 예측했으며, 여성 온라인 패션 쇼핑몰인 패션노바는 소셜미디어 분석을 바탕으로 상품을 기획하였다.

*의류 브랜드나 디자이너들이 일정한 시즌이 시작하기 전에 작품을 선보이려고 여는 패션 발표회

◇ 패스트 패션이 불러온 과잉 소비와 환경 오염 문제

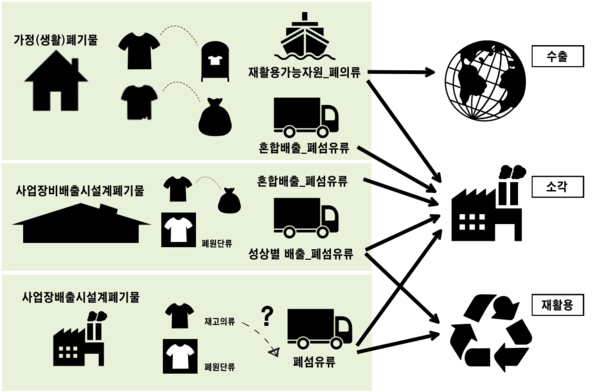

이처럼 패스트 패션은 소비자들이 최신 유행을 반영한 상품을 저렴한 가격에 빠르게 얻을 수 있게 하였으나, 의류가 쉽게 사고 버릴 수 있는 존재로 인식되면서 과잉 소비와 환경 오염 문제가 발생하게 되었다. 국회입법조사처(이하 조사처)에 따르면 국내 섬유 폐기물은 매년 약 30~40만 톤으로 이 가운데 생활계 폐의류가 20~30만 톤, 산업계 잔재 섬유가 10만 톤 이상을 차지한다. 하지만 재활용률은 20% 미만에 그치고 있으며, 수거 의류의 약 30~40%는 해외로 수출되어 다운사이클링 수준에 그치고 있다.

이에 관해 조사처는 섬유 폐기물을 독립적인 법적 관리 항목으로 정의하고, 의류·신발·가정용 섬유 제품을 생산자책임재활용제(EPR) 품목으로 지정해야 한다고 제안했다. 또 ▲재활용 부담금 보조제 및 환경부 특별회계 설치 등 비용 지원 ▲기술 혁신 및 산업 지원을 위한 기반 구축 ▲소비문화 개선 등 여러 영역에서의 변화가 함께 추진되어야 한다고 전했다. 더불어, 우리나라 환경부는 지난 6월 13일 ‘의류 순환이용 체계 구축을 위한 연구 용역’을 발주하고 2030년까지 5개년 중장기 제도 개선안을 수립할 예정이라고 밝혔다. 환경부는 재활용에 대한 관리 체계가 제대로 마련되어있지 않은 점에 주목해 우선적으로 폐의류 현황과 국내외 관련 제도를 전반적으로 분석할 계획이다. 이어, 국내외 재활용 기술 수준과 규제 동향을 분석하고, 단순 폐기되는 재고 의류를 관리하기 위한 규제 방안과 그에 따른 정책 효과도 함께 연구할 예정이다.

한국환경연구원, 「폐의류의 국내 재활용 체계 구축 방안 연구」, 2025.4.30.

◇ 이제는 중고로 거래해요 … 다시 사용되는 패션

한편, 최근에는 패스트 패션에 대응하는 소비 방식으로 중고거래가 유행하고 있다. 중고플랫폼 번개장터가 발표한 ‘2024년 세컨드핸드 리포트’에 따르면 중고거래 건수는 2023년 대비 2024년에 63% 증가했으며, 이 중 2024년 1분기 동안 중고 패션 관련 거래액은 약 640억 원으로 전년 대비 2배 증가한 것으로 나타났다. 이에 대해 이미아 서울대 생활과학연구소 박사는 “중고패션 소비가 ▲중고제품에 대한 낮아진 거부감 ▲경험 중시 소비문화 ▲패션을 통한 자아 및 개성 표현 욕구 증가 등의 복합적 영향으로 MZ 세대의 소비문화로 확장되고 있다”라고 언급했다. 이러한 중고거래는 명품 시장에서도 활발히 이루어지고 있는데, 지난 10월 9일 보스턴 컨설팅 그룹(BCG)과 유럽 온라인 명품 거래 업체 베스티에르 콜렉티브(Vestiaire Collective)가 공동 발표한 보고서에 따르면 중고 패션·명품 시장은 연간 10%씩 성장하고 있으며 향후 2030년까지 글로벌 중고 명품 시장이 3,600억 달러 규모로 확대될 것이라 바라보았다. 또 소비자 7,800명을 대상으로 한 조사에서는 응답자의 78%가 ‘합리적인 가격’으로 중고 명품의 구매 이유를 밝혔고, 단종 제품을 구할 수 있다는 장점도 언급됐다.

우리의 삶에 있어서 꼭 필요한 의식주에 포함되는 의, 패션. 필수적인 소비를 어떤 방식으로, 어떻게 사회와 환경에 이롭게 할 수 있을지 이번 기사를 통해 잠시 고민해 보는 시간이 되었길 바란다.