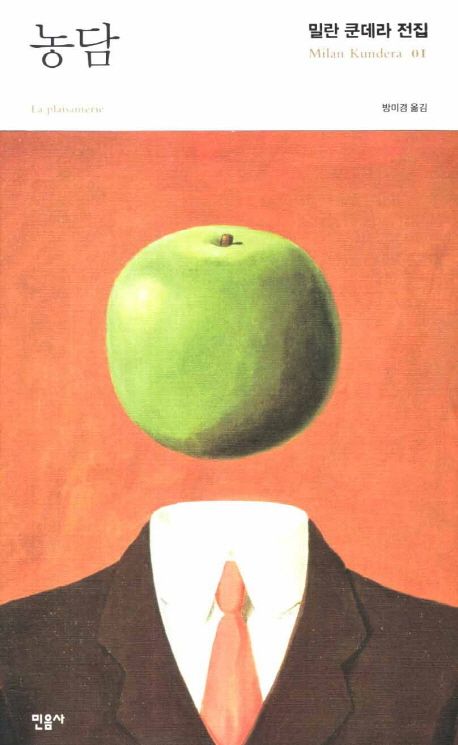

밀란 쿤데라의 《농담》은 주인공 ‘루드비크’가 사랑하는 여인에게 던진 가벼운 농담이 공산주의 체제 아래에서 오해를 불러일으키며 인생이 송두리째 망가지는 이야기를 담고 있다. 사회적으로 낙인찍혀 모든 것을 잃은 루드비크는 복수를 계획하지만, 그 과정에서 예상치 못한 사건들이 이어지고, 결국 그의 복수는 처절하면서도 희극적인 결말로 끝난다. 이번 호 컬처노트에서는 책 《농담》과 《소설의 기술》을 소개하며, 소설의 가치와 우리 삶 속 변화의 필요성에 대해 조명해 보고자 한다.

◇ 소설, 실존적 본질을 탐구하다 … 《소설의 기술》

소설은 왜 쓰이는가? 소설은 자아를 포착하기 위해 쓰인다. 소설가는 삶의 복잡성을 이야기 하기 위해 허구적 세계를 창조한다. 이 허구적 세계 속에서 독자가 등장인물의 내면을 깊이 탐구하고, 스스로 자아와 삶을 재해석하도록 작품 내에서 끊임없이 질문을 던진다. 이를 위해 수많은 소설가는 인물의 행동에 초점을 맞추거나, 내면적 삶을 분석하거나, 혹은 인간을 구성하는 모든 요소를 낱낱이 해체하여 그 동질성을 찾아 내보이기도 한다. 그렇다면 《농담》의 저자, 밀란 쿤데라는 소설 속에서 자아를 어떻게 포착하였는가? 밀란 쿤데라의 《소설의 기술》 2부의 ‘살몽’과 ‘쿤데라’의 대담으로부터 이에 대한 그의 생각을 엿볼 수 있다. “소설은 실제를 탐색하는 것이 아니라 실존을 탐색하는 것이다.”

밀란 쿤데라(이하 쿤데라)는 자아를 포착한다는 것은 곧 실존적 본질을 탐구하는 일이라고 보았다. 그에게 실존이란 인간이 존재하는 형태를 의미한다. 다시 말해, 소설이란 인간이 존재하는 형태의 본질을 포착하기 위해 쓰이는 것이다. 이 목적을 이루기 위해 쿤데라는 소설에서 가상의 인물이라는 실험적 자아를 만들어 실존의 가능성을 이해하고자 한다. 이러한 과정에서 쿤데라는 역사, 사회, 배경 등 실제적 정황들을 실존적 상황들로 재구성하여 묘사하곤 한다. 즉 소설은 어떠한 역사적 상황과 같은 실제적 정황들을 그대로 드러내지 않고, 인간 존재의 가능성을 알게 해주는 도구로써 사용한다.

◇ 《소설의 기술》로 바라본 《농담》의 세계

이러한 쿤데라의 관점으로 《농담》을 다시 바라보자. 책 《농담》은 공산화가 진행 중이던 1950년대 체코를 배경으로 한다. 주인공 ‘루드비크’는 가벼운 농담 한마디로 체제에 의해 배신당한 뒤, 자신을 수용소로 보낸 사상검증위원회 의장의 부인과 불륜을 저지르며 복수를 계획한다. 이 책을 겉으로 보면 ‘한 개인이 공산주의라는 거대 담론에 희생당하는 이야기’를 민족 문화와 역사, 사랑이라는 인물을 둘러싼 관념들로 잘 버무려낸 정치 소설로 읽히기 쉽다. 소설의 핵심 내용이 공산주의 체제에 희생당한 루드비크의 복수극에 있기 때문이다. 그러나 앞선 ‘소설론’에 근거하여 다시 작품을 읽어보면, 해당 관념 및 상황들은 그저 루드비크와 수많은 등장인물의 실존적 가능성을 드러내는 도구로써 사용되었음을 알 수 있다. 체코가 공산화되었다는 역사적 상황 속에서 ▲공산주의라는 사회적 흐름에 올라타 큰 이익을 얻은 자도 ▲이에 희생당한 자도 ▲공산주의를 계기로 민족 문화를 되살리려는 자도 ▲배신이 초래한 사랑에 속아 상처 입은 자도 모두 자기 삶이 결국 하나의 농담이라는 사실을 깨닫는다. 쿤데라의 소설은 이처럼 인간이라는 불완전한 존재가 얼마나 다층적으로 탐구될 수 있는지를 보여준다.

◇ 소설을 통해, 이데올로기를 넘어 실존에 다가가다

쿤데라는 현대 사회를 ‘종말적 역설의 시대’로 보았다. 위대한 시인이 종말하고, 자연이 경시되며, 소설의 필요성을 잊은 시대인 지금에서 과연 실존을 탐구할 수 있을까? 현대 사회에서 ‘팩트’는 과도하게 절대시되고 있지만, 실제로는 불완전하고 부정확한 경우가 많다. 그럼에도 대중매체가 전달하는 ‘팩트’는 이미 현대의 새로운 종교가 되었으며, 현시대를 지배하는 거대한 이데올로기가 되었다.

그에 반해 소설은 그 잠재성에 비해 현저히 오용되고 있으며, 사색과 탐구의 가치는 과소평가 받고 있다. 현대 사회에서는 소설이 제공하는 실존적 탐구의 경험이 경시되었고, 많은 소설의 내용은 단순한 형식적·탐미적 도구들로 대체되어 버렸다. 이러한 소설 경시 현상은 문화 예술 분야를 넘어 사람들의 정신에 뿌리 깊게 자리하였다. 그러나 대중매체를 통해 전해지는 일률적인 기준이 모든 인간에게 똑같이 정의될 수 없으며, 획일적인 사고를 끌어낼 수 없다는 사실을 주목해야 한다.

소설이 주는 가치는 현대의 시대정신과 다르다. 역사는 사건의 요약으로 전달될 수 있지만, 그 안에 담긴 인간 실존의 가능성과 이를 탐구하는 사색의 과정은 그 무엇으로도 대체할 수 없는 소중한 경험이다. 허구로부터 탄생한 소설은 역설적으로 인간 실존의 본질을 가장 깊이 탐구할 수 있는 열쇠가 된다. 우리는 시대가 강요하는 단순화의 폭력에서 한 발짝 물러나 인간과 삶에 대해 자율적으로 사색해 보아야 한다. 이는 소설에 대한 새로운 접근에서부터 시작된다.