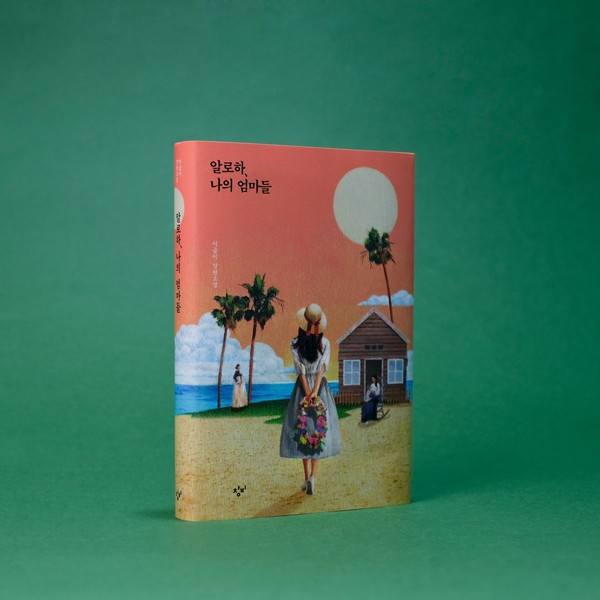

이금이 장편소설 <알로하, 나의 엄마들>은 1910년대 사진 신부들의 이야기를 담고 있다. 그들은 하와이에 가서 음식 걱정 없이 풍족한 삶을 살 수 있다는 믿음을 가졌다. 그래서 오로지 사진만 보고 결혼하여 고향길을 떠난 것이 사진 신부들이다. 해당 책에서는 세 명의 주인공 ▲버들 ▲홍주 ▲송화를 통해서 당시 사진 신부들의 삶과 어려움을 이겨내는 방식을 보여준다. 이번 호의 컬처노트에서는 사진 한 장에 평생의 운명을 걸고 하와이로 떠난 주인공들이 겪는 일을 보여주는 소설 <알로하, 나의 엄마들>을 소개해 보고자 한다.

◇ 아프게, 기쁘게, 뜨겁게 파도를 넘어서며 살아가다

<알로하, 나의 엄마들>의 이야기가 전개되는 시점은 1917년대 일제강점기이다. ▲양반 신분이지만 아버지를 잃고 힘겹게 살아가는 버들 ▲남편이 죽어 과부가 된 홍주 ▲무당의 손녀라며 손가락질 받던 송화 주인공 셋은 조선을 떠나 사진결혼을 통해 하와이로 가기로 결심한다. 당시 하와이에서는 여성도 공부할 수 있고, 음식 걱정 없이 풍요롭게 살 수 있다는 소문이 돌았기 때문이다.

부푼 꿈을 안고 간 하와이는 상상과는 달랐다. 홍주와 송화의 남편은 사진을 통해 나이를 속이고 부유해 보이는 척 자신의 처지를 위장하였다. 버들 또한, 풍족한 생활과 공부는커녕 남편이 독립운동을 위해 중국으로 떠난 사이 세탁소 일부터 가정부와 바느질 일까지 해나가며 생계유지에 힘썼다. 그런데도 꿈꿔왔던 하와이에서의 삶은 아니었지만, 나름의 방식대로 주인공 셋은 서로 의지하며 상황을 헤쳐 나간다.

홍주가 호놀룰루 와이키키 해변에서 서핑하는 사람을 보면서 버들에게 이야기한다. "저 아들이 꼭 우리 같다. 우리 인생도 파도타기 아이가" 버들은 자신의 인생에도 파도 같은 삶의 고비가 수없이 밀어닥친 것을 생각한다.

“젊은이들 뒤로 파도가 밀려오고 있었다. 그들은 파도를 즐길 준비가 돼 있었다. 바다가 있는 한 없어지지 않을 파도처럼, 살아 있는 한 인생의 파도 역시 끊임없이 밀어닥칠 것이다. … 함께 조선을 떠나온 자신들은 아프게, 기쁘게, 뜨겁게 파도를 넘어서며 살아갈 것이다.”

우리도 살면서 기쁜 일도 있을 것이고 힘든 일도 존재할 것이다. 책 속 주인공들이 여러 파도를 넘어서며 이겨낸 것처럼, 작가는 아무리 큰 파도가 온다고 해도 파도를 넘지 못할까 두려워하기보다는 용기를 가지고 도전해 나가는 게 값지다는 걸 알려주는 것이 아닐지 생각해 본다.

◇ 100년 전 사진 신부를 통해 현재를 돌아보다

1903년 1월 13일, 102명의 한인 이민자를 태운 갤릭호가 하와이 호놀룰루항에 도착했다. 사탕수수 농장에 일하러 온 그들은 대한제국 정부가 최초로 인정한 공식 이민자들이다. 하와이로 간 이민자 중 독신 남성 노동자들은 가정을 꾸리기 위해 사진만 보고 혼인하는 사진결혼을 한다. 사진결혼 과정에서 신랑감들은 소설 속 내용처럼 젊었을 적의 사진을 보내거나, 직업과 재산을 속였는데, 그런 일은 빈번했다.

1910년부터 1924년까지 이어진 사진결혼 과정에서 입국한 사진 신부들의 수는 약 1,000명에 달한다. 그들은 ▲가족 부양 ▲일본의 지배를 벗어나기 위해 ▲공부를 위해서 등 다양한 목표를 가지고 하와이로 향했다. 하지만 하와이에 도착한 사진 신부들은 깨진 꿈을 슬퍼할 겨를도 없이 주어진 삶을 살아가야 했다.

책의 저자인 이금이는 작가의 말에서 “지금 우리나라에서 살고 있는 결혼 이주민 여성들도 마찬가지다. 그들 또한 자기 가족과 집과 나라를 떠나는 일이 큰 모험이었을 것이다. 한국에 온 그들이 낯선 언어와 환경에 적응하느라 얼마나 힘든지 다 알기 어렵다. 결혼 이주민 여성들과 연관된 안 좋은 소식을 들을 때마다 100여 년 전 사진 신부들을 보는 것 같아 마음이 아프다”라고 이야기했다.

기대를 안고 우리나라로 이주해 오는 이민자들에게 우리는 어떤 시선을 보내고 있는가? 100여 년 전 하와이의 백인들이 우리에게 대한 것처럼 이민자라고 배척하고 차별의 눈초리를 보내고 있진 않았는지 생각해 볼 필요성을 느낀다.