허접한 말을 내뱉으며 산다. 허접한 말을 들으며 산다. 허접한 말을 할 수밖에 없고, 허접한 말을 들을 수밖에 없다. 말하지 않으면 살아남을 수 없기에. 살기 위해서.

오늘도 뉴스에는 어떤 사건·사고가 보도되고, 누군가를 그걸 보고 가타부타 소리를 지르며, 혹자는 이 사람과 왈가왈부하며 논쟁한다. 또 누군가는 가만히 보고 있기만 하며, 또 다른 혹자는 어찌 생각하느냐 물음을 던지고 나서 듣기를 바란다. “너는 이 사안을 어떻게 보고 있느냐”는 질문은 혹자가 답하라고 종용하는 질문이기도 하거니와 자문하는 질문이기도 하다. 수많은 일상다반사에 대해 우리는, 무의식적으로라도 주관을 비추고 주관 속에 들어가서 말할 거리를 조직한다.

그런데 대답하기를 종용받는다고 해서 그때마다 대답해도 되는가? 그렇지 않다고 해야 정확하겠다. 엄밀하게는, 일반인으로서는 대답해도 좋을 만큼 숙련도를 닦는 일이 없을 것이기에 언제나 부족함을 떠안을 따름이다. 격주로 기사를 쓰고, 별도로 여러 가지 사건·사고를 접하면서 가치관을 세우고, 면접을 보고, 발표를 하고, 자기소개서를 쓰고, 글을 쓰고, 대화를 하고. 이렇게 추동하는 상황들에 둘러싸인 와중에 숨가쁘게 말하고 또 주장해야 한다. 이중 몇이나 따라쟁이가 아니겠는가.

“입력량과 출력량에 대해 생각해보자. … 지적 생산에 있어서는 이 차이는 크면 클수록 좋다. 이 차이가 작다고 하는 것은 심한 경우에는 표절이요, 잘해야 있는 재료를 단지 짜깁기한 작품에 불과하게 된다. 역으로 이 차이가 크다고 하는 것은 작품에 녹아들어 있는 정보의 밀도가 대단히 높다는 것을 의미한다. 끊임없는 입력에 의해 축적되고 형성된 풍요롭고도 개성적인 지적 세계야말로 좋은 출력의 토양이다.”

- 다치바나 다카시, 지식의 단련법(청어람미디어, 2009), 23

독서량은 저조하고 유튜브나 틱톡 혹은 인스타그램에 올라오는 짤막한 콘텐츠들에 집중된 대중의 시선. 그리고 그 속에 포함되는 나 자신. 가볍고 허접한 말과 글에 근거한 따라쟁이들이 대다수인 사회. 그 속에서 어떻게 말해야 하는지 고민하자. 누군가를 향해, 무언가에 대해, 어떤 개념에 대해, 어떠한 주제에 관해, ‘말할 만한’ 사람일까.

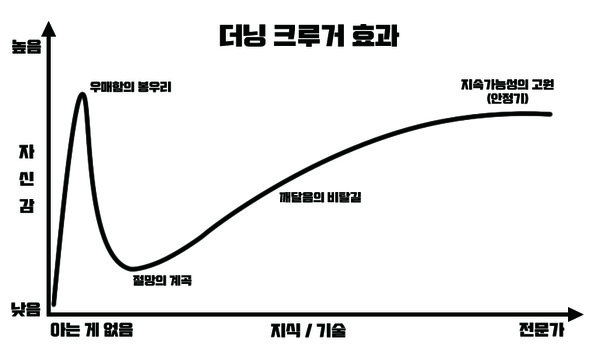

확신의 정도는 지식의 체계성과 전문성, 언변의 통달 정도를 보장하지 않는다. ‘우매함의 봉우리’로 유명한 인지 편향, ‘더닝 크루거 효과(Dunning-Kruger Effect)’를 보라. 어떤 하나에 관련해서 전문가 수준의 지식을 가지기도 힘든데 세상서 벌어지는 많은 일과 논쟁을 어떻게 전문가마냥 이해하고 그곳에 발을 들여놓을 수 있겠는가. 조금 무거운 몇몇 말을 제하면 지나칠 정도로 가벼운 말밖에 남지 않는다.

결국 ‘나’에게 남는 것은 한없는 겸양의 태도뿐이다. 기존에 자리하던 주관으로 해석된 소수의 정보에 지나치게 확신하기보다는, 억지로 게워내고 토해낸 결과물에 아집과 오만함을 가지기보다는, 피하고 싶지만 피할 수 없는 ‘표현의 장’에 드나드는 그 모든 과정에 부끄러움과 겸손을 가져야 한다. 말해야만 한다면 구태여 피하지는 말자. 그리고 표현하자, 가감 없이. 자기 확신과 그 끝을.