교육과정과 학위, 나아가 물리적 공간도 공유하여 상호 성장하다

‘공유대학’은 대학 간 학점, 교육과정, 학위 등을 공유하여 연합한 체제를 가리키는 말로, 변화하는 환경 속에서 고등교육기관의 대안으로 주목받고 있다. 최근 정부에서도 사업을 실시하며 공유대학에 관심을 보이고 있으며, 개별대학은 예와 같이 꾸준히 공유대학을 주도하고 있다. 하지만 실효성 없는 공유대학 사례도 많아 제도적 보완책이 요구된다.

◇ 경쟁하기보단 협력하고, 독접하기보단 공유한다

고등교육기관은 ▲학령 인구 감소 ▲지방대학·전문대학 몰락 등 고등교육 생태계 위기 심화 ▲대학 간 경쟁 심화 ▲신기술 발달 등에 대응하기 부족한 개별대학의 자원 ▲비대면 교육 확대 등의 대내외적 변화에 봉착해 있다. 이 상황에서 개별대학의 한계를 극복하기 위한 생존 수단으로서 공유대학이 주목받고 있다. 공유대학은 대학 간 학사과정과 교원 등을 공유하고 협력함으로써 취약점을 보완하고 자원을 보충하는 체제를 가리킨다. 공유대학 플랫폼을 통해 대학 간 불필요한 경쟁을 줄이고 상생하여 궁극적으로 교육과 연구의 질을 높일 것으로 보인다. 때문에 개별대학과 정부 모두 공유대학 구축을 위해 힘쓰고 있다.

5월 13일, 공주대·충남대·한밭대는 ‘(가칭)세종공유대학’ 구축을 위한 업무협약을 맺었다. 세 대학은 지난 2월 ‘세종시 공동캠퍼스’ 입주 대학으로 선정되어 입주를 추진해 왔다. 이러한 배경을 십분 활용하여 학사 프로그램만 아니라 물리적 공간도 공유함으로써 기존의 온라인 중심 공유대학 플랫폼과 차별화하였다. 세 대학은 세종공유대학 사업을 추진하며 ▲AI/ICT 중심 공동학위제 운영 ▲교육·학술·연구를 위한 공동 개별·협력 체제 구축 ▲지역협력사업 발굴 등에 공동 보조를 맞추게 된다.

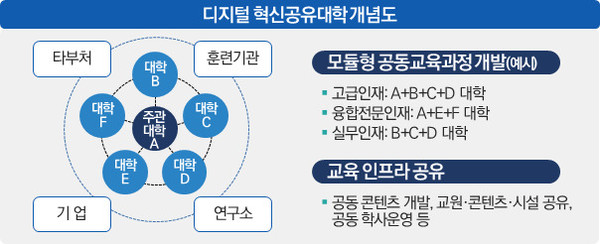

교육부는 5월 3일 ‘디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학 사업(이하 혁신공유대학)’ 선정결과를 발표했다. 혁신공유대학은 첨단 분야를 중심으로 산업구조와 일자리가 변화하는 모습에 주목해 ▲인공지능 ▲빅데이터 ▲지능형 로봇 ▲바이오헬스 등 신기술 분야에 집중한다. 각 분야별로 주관대학을 주축으로 3~6개 대학과 연합하여 한 컨소시엄을 형성한다. 컨소시엄은 어떤 목표를 위해 구성된 조직을 뜻한다. 구성된 컨소시엄 내에서는 교육 콘텐츠를 공동 개발하고 교원 등 인적·물적 자원을 상호 공유한다. 또한 교육과정을 수준별 모듈 형식으로 개발해 학생의 교육과정 이수 질을 제고하고, 강의를 K-MOOC에 탑재해 참여 대학 이외의 국민도 혜택을 받을 수 있도록 할 계획이다.

◇ 적절한 공유대학 유형 선택 등 정책적 지원이 필요하다

실효성 있게 운영되지 않는 사례, 학생들의 반발로 중단된 사례 등 공유대학 구축이 순탄하지만은 않다. 일례로 서울총장포럼에서 구축한 ‘공유대학 플랫폼’은 2018학년도 2학기부터 학점교류를 시작했다. 참여 대학 절반 이상에 학생이 1~2만명 가량씩 재적 중이었고 1만5858개의 과목이 개설되었지만(2020년 2월 기준), <표>에서 볼 수 있듯 참여가 매우 저조했다. 결국 서울 공유대학 풀랫폼은 2년만에 운영을 1년 동안 중단하기로 결정했다.

|

<표> |

2018년 2학기 |

2019년 1학기 |

2019년 2학기 |

2020년 1학기 |

|

참여 건수 |

25 |

61 |

317 |

87 |

|

신청 건수 |

62 |

239 |

430 |

260 |

상황이 이와 같기에 공유대학을 둘러싼 제도 등을 검토할 필요가 있다. 한국교육개발원(이하 KEDI)은 ‘대학의 공유성장을 위한 대학 체제 개편 방안 연구’(2019.12.)에서 공유대학 정책의 방향성을 제언했다. 공유대학은 공유 수준에 따라서 연계형·연합형·결합형 세 가지로, 전략적 주안점에 따라서 지역형·기능형 두 가지로 구분된다. KEDI는 정책 차원에서는 연합형과 결합형 추진이 적절하며 공유대학 구축 초기에는 지역형이 효과적이라고 판단했다.

연계형은 파트너십·컨소시엄, 연합형은 확장된 협력·공동 사업, 결합형은 통폐합·인수로 이해할 수 있다. 연계형과 연합형은 특정 영역에 있어서 공동으로 운영하지만 결합형은 대학 운영 전반에 걸쳐 주요 제도를 통일하여 운영한다. 연계형은 필요에 따라 협약 등에 기초해 공유하지만 연합형과 결합형은 공동의 관리 조직을 별도로 운영하여 결합한다. 또한 지역형은 지리적 근접성이나 지역 발전 중요성에 초점을 둔 유형이고, 기능형은 지리적 한계에 구애받지 않고 대학의 기능이나 역할 등에 집중한 유형이다.

KEDI는 이외에도 ▲공유대학 실정에 맞는 대학 평가 기준 수정 ▲고등교육 공공성 강화를 위한 재정 지원 강화 ▲공유대학 공감대 형성 ▲공유 관리 시스템 구축 등을 정부 차원에서 추진해야 한다는 점도 구체적으로 밝혔다